대마도 답사자료 4-사찰(寺刹) 2

만송원. 광청사. 장수원

일본의 사찰은 우리나라나 중국의 그것과 크게 성질을 달리한다.

일본의 사찰은 외관상 신사와 유사하다. (심지어는 내부에 불상 등 어떤 상징물을 모시지 않는다는 점까지 신사와 닮았다.)

다만, 신사에는 반드시 도리가 있는 반면, 사찰에는 그것이 없다는 점과 신사 주위에는 묘지가 없고 일본의 사찰 주변에는 거의 대부분 묘지가 붙어 있다는 점이 외관상 차이가 난다.

일본 불교 초기에 승려는 국가와 황실의 안위를 위해 기도하는 일종의 관승(官僧), 그러니까 국가의 관료나 다름없었다. 황실과 국가의 통제를 받는 승려는 성스러워야했고, 따라서 시체를 접촉하는 식의 부정탈만한 일을 해서는 안 되었다.

승려가 장례에 종사하는 일은 상상하기 힘든 일이었던 것이다.

그러다가 가마쿠라 시대(1192-1336)에 들어서, 호넨(法然, 1133-1212), 신란(親鸞, 1173-1262), 도겐(道元, 1200-1253), 니치렌(日蓮, 1222-1282) 등, 관승의 분위기에서 벗어나 개인의 구원을 지향하는 출중한 승려들이 출현했다.

그들은 국가 통제에서 벗어나 개인적 깨달음을 추구했고, 민중의 구원을 도모했다. 그들의 시각에서 보면, 주검을 접하는 일은 부정타는 일이라기보다는 인간의 구원을 위해 필요한 일이었다.

에도 시대(1603-1876)에 이르러 공식적으로 사찰에서 죽음을 관리하기 시작하였다. 사찰에 묘지가 세워지고 이를 관리하고 유지하여 사찰의 운영비로 쓰이게 된 것이다.

만송원(반쇼인万松院)

만송원의 산문(山門-鍾碧山이라고 적혀 있다)

만송원은 몇차례의 화재로 소실됐지만, 이 山門만은 화재를 피할 수 있었고,

창건당시의 모모야마양식(桃山樣式:1568∼1600)이 그대로 남아있는 건축물이다.

만송원의 정문 좌우 전실에 있는 인왕상(금강역사상이라고도 함)

정문 오른쪽의 나무로 만든 인왕상

입을 벌리고 있어 "아"상이라고 부르며 범어에서는 시작을 의미한다

정문 왼쪽의 인왕상

입을 다물고 있어"훔"상 이라고 하는데 끝을 의미한다

이 두 구의 인왕상은 목상인데 조각수법이 매우 특이하다. 사진에는 잘 보이지 않지만 혹시 가시는 분이 있으면 눈여겨 보기 바란다.

통나무가 아니고 나무를 이어 붙였는데 그 이음새를 잘 살펴보기 바란다. 대개 통나무를 구하지 못하면 나무 몇개를 붙혀 통나무처럼 큰 둥치를 만든 후 조각을 하지만 이 인왕상은 인체 부분 부분을 조각하여 붙였다는 점이다. 우리나라의 목상 조각에서는 발견하기 힘든 수법이다

대마도 종가(宗家)의 19대인 '소우요시토시(宗義智)가 1615년 정월 3일에 죽자 그의 아들인 20대의 '소우요시나리(宗義成)가 금석성(金石城) 뒷산에 아버지의 묘를 쓰고는 그의 명복을 빌고자 산밑에 '쇼우온지(松音寺)라는 절을 지었다. 그 뒤 아버지의 법명을 따서 '반쇼인(万松院)으로 개명하고, 1647년에 지금의 이 위치로 옮겨오게 되었다.

이때부터 절을 정비하고 '소우요시토시'이후 '소우'씨 累代의 보리사가 되면서 뒷산에 묘소를 만들었다. 이 곳에 역대 대마도 번주와 그 일족이 모셔져 있다

몇 번의 화재로 옛 가람과 당탑은 모두 없어지고 지금의 본당은 새로 지은 것이며, 남아있는 것은 산문(정문)과 그 양 옆에 서 있는 인왕의 목상, 그리고 뒷산의 묘소 뿐이다

정문 인왕상이 있는 산문은 쓰시마에서 가장 오래된 건물이다.

정문의 왼쪽 작은 문으로 들어서면 가정집 같은 관리동(?)이 나온다. 70 좀 넘은 노인네가 입장료를 받고 있었다

입장료를 지불하고 있다. 요금표에는 300엔이라고 적혀 있었는데 10명이라고 말하자 영수증에 1,500엔이라고 적더니 이 요금만 받았다

'간고(諫鼓)'라고 적혀 있는 돌로 만든 북

요금을 정산하고 만송원으로 통하는 작은 문을 들어서면 오른쪽에 있는 석물인데 '칸코(諫鼓)'라고 안내판에 적혀 있다

우리나라의 신문고와 같이 억울한 일이 있을 때 치라는 것인데 과연 소리가 날까?

영주가 선정을 베풀어서 인민들이 북을 칠 일이 없으므로 새들만 놀다 갔다고 적혀 있으니 당시 대마도인들의 풍족함과 평화로움을 말해주고 있는데 아마 상징적인 의미로 세워놓은 것 같다

위에 얹혀 있는 돌로 만든 북면에는 삼태극의 모양이 뚜렷하다.

중대석에는 구름 위를 용이 또아리를 틀며 하늘로 오르고 있는 모양이 조각되어 있는데 그 기상이 매우 힘차다.

그러나 대석에 비하여 석고(石鼓)의 규모가 너무 작아 미적인 균형감이 떨어진다. 저 정도의 대석이면 간고의 크기가 더 커야 어울릴텐데....

다른 용도로 만들어진 각각의 석물을 그냥 맞춰놓지 않았나 하는 생각이 든다

역대 번주의 위패와 십일면관음불이 있는 본당

본당 정면에는 고미즈노오(後水尾)천황의 셋째 딸이 쓴 '반쇼세이샤노가쿠(萬松精舍之額)'라는 편액이 걸려있다.

편액의 글씨는 松이 아닌 은행杏자이다. 그런데 왜 松으로 읽어야하나 의아했는데 편액 바로 밑의 종이에 松=杏 이라고 적혀 있어 궁금증을 풀 수 있었다.

본당의 본존불은 십일면관음불(十一面觀音佛)인데 우리나라에서 건너간 고려시대 불상이라고 한다. 그 안으로으로 역대 대마도 번주 소우씨 집안의 위패들이 모셔져 있다.

이 위패들은 원래 관현당(權現堂(東照宮))에 안치되어 있던 것을 이관한 것으로 조선통신사는 이 관현당에 참배하고 나서 만송원으로 향했다 한다

지장보상

본당의 왼쪽에 까만 흑돌의 자장보상이 빨간턱받이를 하고 있다.

일본인들의 지장보살 신앙은 독특하다.

지장보살이 사후 지옥의 고통에서 벗어나거나 영혼을 천도(遷度)해주기 때문에 재난에 빠진 신자를 대신해 주리라는 ‘미가와리 지조’(身代り地藏·대역 지장) 신앙이 일찍이 크게 번졌다

사람은 죽어서 부처가 되며 그들의 가족인 영가가 부처가 되었다고 믿기 때문에 가족의 일원으로 가정에 모시는 것이다

일본 전국의 마을이나 절, 계곡 어귀에는 이끼낀 보살의 부조나 석상이 한켠에 자리잡고 있는데 모두 지장보살이다.

덕천역대장군어위비안치소

그 옆방에는 도쿠카와 이에야스(德川家康)의 초상과 역대 장군들의 위패가 모셔져 있다.

위패는 2대 장군 히데타다(秀忠)로부터 13대 장군 이에사다(家定)까지 12위와 그 자녀들 4위 모두16위位이다.

역대장군의 위패는 높이1.2m의 검은 옻칠을 한의 두 개의 문짝이 달린 궤에 봉납되어 있고, 금박의 위패에 계명(戒名)이 쓰여져 있다

명치유신이후 도쿠카와 이에야스(德川家康)의 정권이 무너지자, 반쇼인으로 모시게 되었다고 한다

그런데 여기에서 의문점을 발견하게 된다

이 방은 도쿠가와 이에야스의 가문을 위한 방이면 도쿠가와 이에야스家의 문장이 있어야 할텐데

위의 사진에 보이는 것처럼 뒷 벽면의 문양은 도요토미 히데요시(豊臣秀吉)家의 문장이라는 점이다.

(이 도요토미히데요시의 문양은 팔번궁신사의 배례전,코모다하마신사의 배례전에서도 발견된다)

도요토미 히데요시 家의 문장

(위는 오동나무의 잎과 꽃을 상징한다. 히데요시 사후 도요토미 집안은 몰락한다)

도쿠가와이에야스(德川家康) 家의 문장

소우(宗) 家의 문장

소우(宗)씨 집안과 도쿠가와이에야스, 그리고 도요토미히데요시와의 어떤 관계가 있을까?

제19대 대마도 도주 ‘소오요시토시’는

임진왜란 전후 조선과의 관계에서 뺄 수 없는 아주 중요한 인물이다. 대마도는 사실상 조선과의 무역을 통해 생존을 할 수 있었다.

전쟁은 대마도로서는 치명적이라고 할 수 있었는데, 그래서 서산사에 있던 승려 겐소와 고니시 유키나가(小西行長)는 화친의 방법을 찾기도 했지만 임진란은 피할 수 없는 사실이었다.

결국 임진왜란이 일본의 패배로 끝났다

도요토미히데요시(豊臣秀吉)는 그 사이 죽고, 도요토미히데요시를 따르던 무리와 새로운 세력 도쿠가와이에야스(德川家康)와의 전투가 일본에서 벌어졌다.

이때 고니시 유키나가는 의리상 토요토미히데요시 세력의 편에 서는데, 결국 이 전투는 도쿠가와이에야스의 승리로 끝나, 고니시는 죽게 되고, 고니시의 딸 마리아와 결혼한 대마도 도주 ‘소오요시토시’는 상당히 난처한 입장에 처하게 되었다.

결국 요시토시는 살아남기 위해 마리아를 내�게 된다.

그리고 다시 조선과의 교섭에 나서게 되고 1607년 조선에서 ‘회답겸쇄환사(回答兼刷還使)’가 처음으로 파견되게 된다. 이것이 조선통신사(조선에서는 일본통신사라고 함)의 시작이 되었던 것이다.

이후 1811년까지 12차례 통신사는 일본으로 파견된다

제기삼구족-제사를 지낼 때 쓰는 용기

한국 불교의 전통 공양의식으로 6개의공양물(六種 供養物)을 올렸다.

등(燈), 향(香), 꽃(花), 차(茶), 과(果), 선열미(米) ,이 6가지이다.

이것은 정신적인 공양물과 육체적인 공양물로 나눌수 있는데

차, 과일, 쌀은 먹음으로써 몸을 맑게하고 정기를 기를 수 있다. 즉 육체를 보할 수 있는 공양물이고

등, 향,꽃은 먹을 수는 없지만 능히 마음을 맑게하고 밝혀 아름답게 해주는 정신적인 공양물인것이다

정신적인 공양물을 바치기 위해 필요한

향로와 화병 촉대(초를 꼽는 대) 이 세가지 도구를 삼구족이라 한다

조선통신사 기간 중 우리 왕실에서는 대마도 번주에게 동인(銅印)과 제기(祭器) 삼구족(三具足) 세 벌을 하사했다

본당 입구에 들어서면 오른쪽 복도 끝에 삼구족이 전시되어 있다

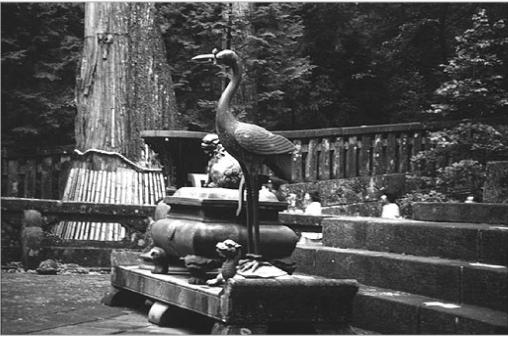

만송원의 삼구족은 청동으로 만들어진 것인데

향로는 뚜껑에 사자가 앞발을 들고 앉아 있는 모양이 특이하며, 촉대는 새가 거북의 등위에 올라앉아 부리로 촛대를 물고 있는 진기한 모습이다.

조선의 임금이 그동안 선린외교로 왜구의 침입을 막아주는 등 국교를 다시 맺는데 많은 공헌을 한 대마도주 '소우요시토시'의 죽음을 애도하여 특별히 하사한 것이다.

기록에 의하면 본래 세 벌이 있었는데 대동아전쟁때 두 벌을 공출 당해 무기로 사라지고 지금은 한 벌만 남게 되었다고 친절하게 적어서 삼구족이 있는 뒤 벽면에 붙여놓았다. (뒷쪽 액자 밑의 흰종이)

(국분사에 있던 범종도 공출되어 무기를 만드는데 쓰여졌다고 한다)

그 외 만송원에 있는 유물로는 고려불인 관세음보살반가상, 고려의 경문, 명나라 그림인 어초문답도(漁樵問答圖) 등이 있다.

조선왕이 선사한 삼구족이 일본에 또 한벌이 있다

일본 니코의 동조궁에는 도쿠가와이에야스(德川家康)의 묘가 있다. 그 묘 앞에 있는 삼구족 한벌이 전시되어 있는데 비바람 한점 피할 수 없는 야외에 그대로 놓여 있다 .

모양은 만송원의 것과 거의 흡사하다

일본 니코 동조궁의 도쿠가와이에야스 묘 앞에 있는 삼구족(고려시대 작품)

1643년 조선통신사는 인조 임금의 글씨 액자(서액, 書額) 그리고 동종,

동으로 만든 삼구족(三具足) 등을 선물하였다.

우리 기록은,‘인조 20년(1640) 2월, 일본 일광산에 사당(祠堂)이 이룩됨으로써

편액(扁額)과 종을 보냈다.’라고 되어 있다.

반쇼인 본당 옆에 허름한 목조 건물이 하나 있는데

그 목조 건물 한 편에 파랗게 이끼 낀 조선의 마지막 옹주였던 덕혜옹주의 비석이 방치되어 있다.

대마도주에게 시집을 와서 자살한 것을 애도하여 건립 된 것인데 원래 장소에 보존되지 못한 채 그렇게 버려져있다.

(월간/부문유-부산문화해설사회웹진 2003년2월호 /문화유산해설사 김경원)에서

필자는 보지 못하였지만 기회가 있는 분들은 찾아보시기를.........

덕혜옹주결혼봉축기념비 안내판에 보면 청수산성에는 대마도민들이 세웠던 비가 있다고 하는데 그것인지, 아니면 2001년 씨플라호 취항 뒤에 세워놓은 지금의 '덕혜옹주결혼봉축기념비'를 두고 말하는지 모르겠다.

산문의 부분

만송원의 산문은 '모모야마' 양식이며 대마도 에서 가장 오래된 건축물이다

일본의 역사에서 아츠지-모모야마시대:桃山時代(1576~1603년)란

오다 노부나가(識田信長)가 천하통일을 주목적에 두고 전념하다가 혼노지(本能寺)에서 심복에게 죽음을 당하고. 그 이후 도요토미 히데요시(豊臣秀吉)가 천하통일의 업적을 달성하게 되는데 이 시기가 모모야마시대이다.

이 시대는 다도의 대중화가 이루어져있으며, 이케바나와 가부키, 노등의 전통예능이 발달한 시대이다.

또한 이 때의 건축 양식의 특징은, 건축물을 화려, 현란하게 치장하는 것이었다.

16세기 후반 전 일본에서 유행한 바 있으며 성곽 건축을 대표로 한다. 오사카성,히메지성등 남아있는 거성들중에 가장 화려하고 아름다운 성이 이시대의 건축물로 알려져있다.

계곡의 석축

본당의 오른쪽 문을 나서면 도주들의 묘지로 오르게 되는데

본당터의 옆 계곡에 쌓아올린 석축이다

아랫단은 다듬지 않은 자연석을 그대로 쌓았고 윗쪽은 다듬은 돌을 쌓았다

아랫단의 중간중간에 석축의 무너짐을 방지하기 위해 세로로 긴 석축을 박아 놓았다.

이끼 낀 석축에는 바닷바람을 맞아야만 산다는 짜개란(콩란이라고도 함)이 점을 박아 놓은 듯 다닥다닥 붙어 있다.

(역대 도주의 묘지)

도주의 묘지로 오르는 계단

묘지는 햐쿠칸키(百雁木)로 불리는 132개의 돌계단을 오른 곳에 마련되어 있다.

이즈하라에 처음으로 관청을 둔 소우가(宗家) 집안의 제10대 사다쿠니와 요시토시 부터 32대까지의 번주와 그 가족의 묘가 울창한 숲속에 자리잡고 있다.

묘지는 삼단으로 나누어 조성되어 있는데

상단에는 요시토시 이래의 번주와 그 정부인, 중단에는 측실과 아동, 하단에는 일족 및 소우가(宗家)에서 출가한 사람 등이 모셔져 있다.

상단의 묘지들 모습

묘지 입구의 석문과 비의 기단석 조각이 섬세하다

상단 묘지의 입구 왼쪽에 있는 석조물.

묘를 참배하기 전에 손을 씻는 세수대(洗手臺)가 아닌가 생각된다

특이한 것은 임진왜란 선봉장 19대 도주 요시토시의 묘는 평범한 묘인데 반해 그 후대 20대 요시나리와 21대 요시자네(義眞)의 무덤은 훨씬 더 큰 규모의 묘라는 점이다.

아마 당시의 경제 사정 때문이었을 것이다.

19대 요시토시때는 전쟁으로 인하여 사정이 어려웠을 것이며 20대 요시나리와 21대 요사자네 때는 조선과의 교역으로 풍족한 생활을 할 수 있었기 때문이 아닐까?

그러나 무덤의 크기와는 상관없이 후계 번주들은 무슨 큰 일이 있을 때마다 요시토시의 무덤 앞에 모여서 결정을 했다고 하는데 이는 요시토시가 최후로 남긴 "조선과의 화평을 최우선시하라"는 유언 때문이라고 한다

덕혜옹주와 결혼한 종무지의 묘도 여기에 있다. 그러나 그의 비석에는 그가 덕혜옹주와 결혼했던 사실에 대한 기록은 전혀 없다.

일본에서는 특이하게 외자(한 글자) 姓을 가진 종(宗-소우)씨 집안.

(일본의 성씨는 대개 두 글자이다)

이렇게 화려했던 소우(宗)씨 가문의 자손들은 지금 다 어디로 갔는가?

현재 대마도에는 소우 성씨를 가진 사람은 한명도 없다고 한다. 아니 일본 본토에서도 없다고 한다. 모두가 하늘로 사라졌는가? 창씨 개명을 하여 다른 성씨를 쓰고 있다는 말인가?

아니면 평(平)이란 원래의 성씨를 도로 쓰고 있는가?

1643년(인조21년)에 일본으로 갔던 조선통신사의 기록

우리측의 사신이 대마도주에게 묻기를

"종씨가 대대로 대마도를 지켰으니 태수의 본성이 원래 종씨입니까? 그리고 지금 몇 대나 되었습니까?"하고 물었다

이에 도주가 말하기를 "우리 조상의 성은 본래 평씨(平氏)였는데 남의 부하로 있을 때 그 주장(主將)의 성이 종씨여서 이 때문에 종(宗)자를 붙인 것입니다. 그리고 대마도를 지킨 것은 이제 23대가 됩니다."라고 대답했다.

사신이 또 묻기를

"당의 아버지 의지(議智)가 보검을 가졌다는데 지금도 가지고 있습니까?" 하니

도주가 말하기를 "아버지가 보검을 가지고 있어서 가보로 삼았는데 지난해에 엄만(嚴萬)에게 전했습니다."라 했다는 것이다

(『계미동사일기』7월7일자 참조)

상단묘지 입구에 있는 삼나무

묘지 위쪽에는 둘레가 무려 5~7m나 되는 삼나무(大杉)가 세 그루 있다. 수령이 1600년이라고 하며 대마도에서는 최고령으로 나가사키현의 천연기념물로 지정되어 있다

이 곳에 들어서면 자연이 그대로 남아있어 생명의 위대함을 느끼게 한다.

****일본에서 가나자와의 마에다(前田) 집안 묘지와 ,하기의 모리(毛利)집안 묘지, 그리고 이 곳을 더하여 일본 3대묘지로 불리고 국정문화재로 지정되어 있다

광청사(光淸寺)-한어사(韓語詞)

사찰명을 쓴 비석이나 묘지명은 오석에 금분을 칠한것이 많다

한어사가 있던 건물

광청사는 서산사 가까이에 있다. 고우세이지라고 한다.

1727년 아메노모리 호슈(雨森芳洲)가 설립한 3년제 조선어 학교가 있던 곳이다.

수업은 하루 4시간씩하고 매월27일은 시험을 쳤다고 한다. 교재는 1학년 <교린수지> 2학년<전일도인> 3학년<인어대방>이란 책이었는데 통역사 양성이 목적이었다. 교사는 인위문길(仁位 文吉)이라는는 20세의 전문통역사였다

'인위문길'은 아마 와타즈미 신사가 있는 중대마쪽의 사람인것 같다.

인위는 지금도 남아 있는 지명인데 일본인들은 지명을 따서 자기들의 성(姓氏)로 쓰는 집안이 많다

광청사의 종루 - 대부분의 사찰 종루가 이런 모습이다

습기가 많은 곳이므로 습기로 인한 종의 부식을 막기 위하여 2층으로 만들어

상층에는 범종을 달고 하층은 불기(佛器)를 넣어두는 일반 창고의 역할을 한다

종루 앞에서 보면 맞은 편에으로 이즈하라 내항의 모습이 펼쳐진다

일본인들이 조선어를 배우기 시작한 것은 아주 오래 되었다.

그들은 외교적, 또는 상업적인 동기에서 조선어를 공부했는데, 특히 조선과 가까운 쓰시마에서 많은 사람들이 열심히 공부했다고 한다.

그래서 조선에서 통신사가 오면 주로 쓰시마에서 통역을 구했다.

조선의 역관들은 쇄국정책으로 인하여 외국에 유학하지 못했지만, 일본 역관은 정기적으로 조선에 유학을 와서 조선어를 배웠다.

일종의 영사관이자 조계지(租界地)라고 할 수 있는 왜관이 있기 때문이다.

쓰시마에서는 해마다 부산에 있는 왜관에 사람을 보냈는데, 통계에 의하면 쓰시마 남자의 절반이 일생에 한번은 조선에 나왔다고 하니 대부분이 조선어에 능통할 수밖에 없었으리라

1872년 10월 25일에는 이 절 본당에서 ‘한어학소(韓語學所)’가 개소되었다. 우리나라를 침략하기 위해 통역관을 기르기 위한 것이었다.

대마도에서 한국어는 매우 인기가 높아 입소 경쟁이 치열했다고 한다.

대마도 고위층 자제 34명을 입소시켰다. 1873년 8월 2일까지 1년간이었다.

그들 중 10명이 10월 16일 한국말을 더 잘 배우기 위해 부산의 초량왜관으로 왔다. 그리고 초량왜관 내에 ‘초량관 어학소’를 만들었다. 한어학소의 전진배치였던 셈이다.

이들이 이후 경복궁을 드나들며 한일합병의 통역관 겸 정보원 역할을 했으며 1895년 민비 시해사건 때 투입된 자객들 중에 낀 통역 2명이 이 어학소 출신 대마도인이었다.

‘초량관 어학소’는 1880년 동경외국어학교에 조선어학과가 생기면서 자동 폐소되었다

한어사 건물의 장식

장수원(長壽院)

장수원

장수원은 팔번궁신사나 태평사에서 남쪽방향으로 10분 내의 거리에 있다. 쯔시마고등학교 바로 못미쳐 있다.

개인 사찰로서 경내에는 볼 것이 없으나 조선과의 통상외교에 큰 공을 세운 아메노모리 호슈의 가족묘가 있어 많이 찾는 곳이다

안내판

장수원 담벽 위에 '아메노모리 호슈의 묘'라는 안내판이 있다.

경내로 들어가지 않고 왼쪽의 주차장으로 들어tj면 사찰에서 관리하는 묘지가 있다. 묘지 사이로 난 길을 따라 산 위로 오른다

호슈의 묘지로 오르는 길에는 양옆으로 맹종죽(대나무의 일종)이 빽빽하다

나무 패말을 따라 묘소로 올라가는 길 양쪽 여기 저기에는 쓰러져 이끼끼인 비석들이 많다. 아마 자손이 끊겼거나 후손들이 찾지않아 폐묘가 된 것들이리라

5-7분 정도 오르면 산등성이에 아메모노리 호슈의 가족묘지가 있다

아메노모리 호슈는 17세기 일본의 한반도 담당 외교관이자 교육자로 부산 사투리까지 구사할 정도로 한국어에 정통했던 인물이다.

‘교린수지(交隣須知)’라는 일본 최초의 한국어교본을 쓴 저자이기도 하며 대마도에 처음으로 조선어학교인 한어사(韓語詞)를 설치한 장본인이기도 하다.

호슈의 가족묘 입구

가운데 가장 높은 비석이 아매모노리 호슈의 비석이고

왼쪽이 그의 부인의 비석이다

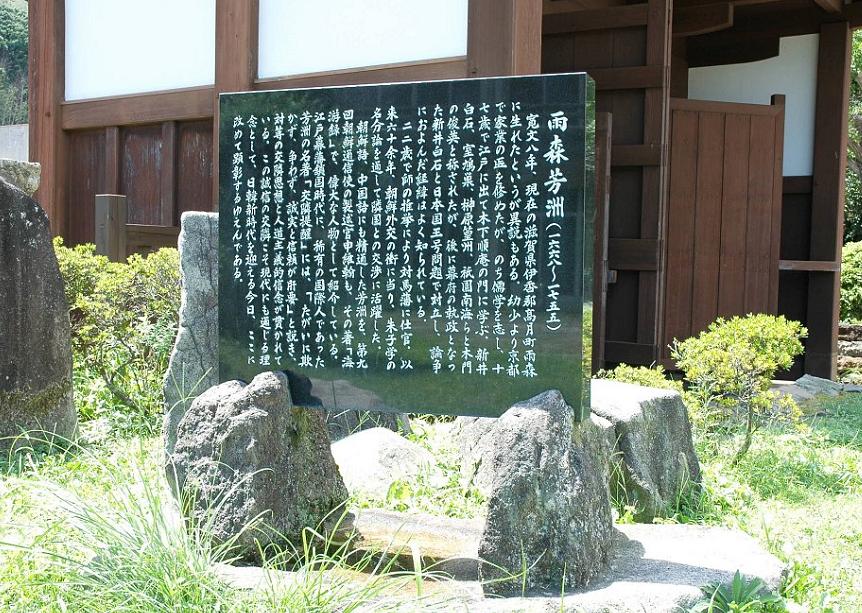

아메노모리 호슈(雨森芳洲)

아메노모리 호슈의 초상화

아메노모리 호슈(雨森芳洲·1668∼1755)는 일본 본토의 시가현에서 태어났다

그의 가문인 아메노모리씨(雨森氏)는 지역의 영주였으나, 오다 노부나가 휘하의 도요토미 히데요시군에게 막대한 피해를 입고 몰락하였다.

부친은 무사의 신분을 버리고 의사가 되었으며, 호슈도 가업을 잇기 위해 의사수업을 받았으나, 도중에 유학자의 길을 택한다.

22세때 쓰시마 번의 진문관(한문담당관리)이 되어 근무하면서 당시 일본유일의 해외공관이었던 부산의 왜관을 차왜로서 오가면서 조선어를 습득하였는데, 지적 호기심이 대단하여 조선의 선비들은 천대했던 한글에도 매우 관심을 보이면서 배웠다고 한다. 조선통신사 사절을 쓰시마에서 에도까지 안내하는 직책도 맡아 통신사들과도 친분을 쌓았다

한문,조선어,중국어에 능통했으며, 조선무역의 중개역할을 하던 쓰시마 번에서 외교담당 문관으로 활약하였다. 일본최초로 조선어 교과서인 교린수지(交隣須知)를 집필하였으며, 전문 통역관으로서 통역양성학교도 설립하였다. 대등한 외교관계를 강조했으며, 양국우호에 기여한 인물로 평가받고 있다.

"성신지교린"은 나라와 나라 사이의 교역은 성실과 신뢰를 바탕으로 서로 대등한 관계에서 시작해야 한다는 내용으로, 1728년에 쓴 교린제성(交隣提醒)이란 책에서 유래했다.

최초의 日朝?話集(일조회화집)인「交隣須知」를 저술했으며 62세때 한글과 카타가나를 병기한 독특한 조선어의 입문서 「全一道人」도 저술했다.

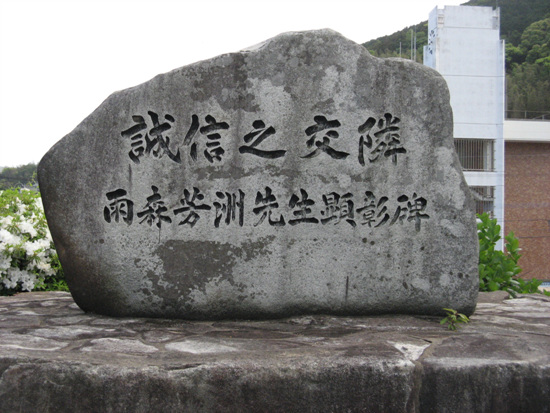

성신지교린(誠信之交隣)비

아메노모리호슈(1668-1755)선생이 주창한 "성신지교린(誠信之交隣)이란

1728년에 그가 쓴 『교린제성』(交隣堤醒: 이웃 나라와의 교제에 있어서 잊어버린 것을 깨우친다)의 핵심으로

"나라와 나라 사이의 교역은 성실과 신뢰를 바탕으로 서로 대등한 관계에서 시작해야 한다"는 것이다

성신지교린비는 쯔시마 시청 앞, 고려문과 조선통신사비가 있는 대마역사 자료관 앞 뜰에 서 있다.

비석 뒷면에는 우리와의 관계를 돈독히 하고자 하는 뜻을 가진 대마도 유지들이 십시일반 돈을 거두어 세운 것으로 되어 있다

*** 아메노모리 호슈가 우리나라에 알려지게 된 계기는 6공화국때 노태우 대통령이 한`일 정상회담을 하면서 양국간의 우호관계를 강조하기 위해 호슈의 '성신지교린'을 예로 들면서 부터였다

고려문 뒤에는 아메노모리 호슈의현창비가 있다

일본 사찰(절)을 방문하는 법

<위 사진은 한국영즈웰빙 아카데미 클럽 카페에서 가지고 왔습니다>

조용하고 예의 바르게 행동하며 대상 앞에서 짧은 기도로 경의를 표한다.

헌금함에 동전을 던져 넣고, 짧게 기도한다.

일부 절에서는 방문객은 큰 향로에 향(오센코)를 피우는데 한 묶음을 구입해서 불을 붙이고 몇 초간 태운 후, 입으로 불기보다는 손을 흔들어 불을 끈다.

마지막으로 향로에 향을 넣고, 손으로 연기를 자신 쪽으로 오도록 부친다.

이 연기는 치유력이 있다고 여겨서 만약 어깨를 아프면 어깨 쪽으로 연기를 부치고 머리가 아프면 머리쪽으로 부친다.

절 안에 들어갈 때는 신발을 벗어야 되는 경우도 있다. 입구에 있는 선반에 신발을 두거나 절에서 주는 비닐 봉지에 신발을 넣어 들고 간다.

양말을 신지 않았을 때는 내부로 들어가는 것을 삼가한다.

보통 절의 경내에서는 사진촬영이 가능하지만, 일부 절에서는 절 내부에서 사진을 찍는 것을 금지하므로 안내표지판에 따르면 된다

'살며 사랑하며 > 대마도 답사' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 대마도 답사자료 8 -대마도 속의 우리 인물 (0) | 2012.06.07 |

|---|---|

| [스크랩] 대마도 답사자료 7 - 유적 및 관광지 (0) | 2012.06.07 |

| [스크랩] 대마도 답사자료 3- 사찰(寺刹) 1 (0) | 2012.06.07 |

| [스크랩] 대마도 답사자료 2- 신사(神社) (0) | 2012.06.07 |

| [스크랩] 대마도 역사 관광지도와 이즈하라 지도 (0) | 2012.06.07 |