대마도 답사자료 8 -대마도 속의 우리 인물

박제상. 최익현. 김성일. 이예. 덕혜옹주

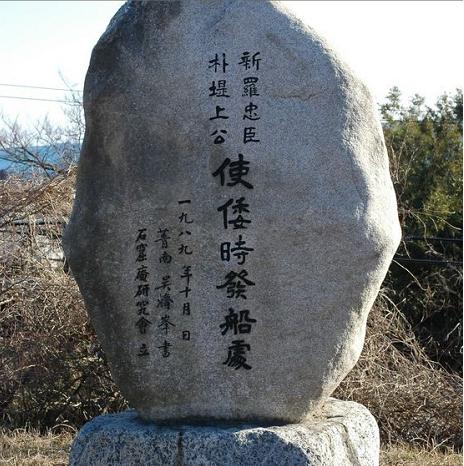

박제상순국비(朴堤上殉國碑)

사고(佐護) 미나토(湊) 마을에 있는 박재상 순국비

(신라국사 박제상공(모마리질지)순국지비新羅國使朴堤上公(毛麻利叱智)殉國之碑)

박제상순국비는 한국전망대에서 남쪽으로 약 30분 거리의 작은 포구 가미아가타쵸 사고(佐護) 마나토(湊) 마을에 서 있는, 그야말로 국내에 잘 알려지지 않은 신라 충신의 기념비이다.

미나토 마을에서 자고천(川)을 따라 걸으면 집 한 채 없이 그대로 바다에 닿는다. 강물과 바다가 직접 닿는 부분을 제외하면 포구는 온통 높은 방파제로 막혀 있다.

방파제를 보면 이곳의 지명 미나토[溱]가 우리식 표현으로 수문(水門)이 되는 것을 쉽게 이해할 수 있다.

박제상을 기리는 비는 방파제 가까이 세워져 있다.

신라 눌지왕 때 일본에 볼모로 잡혀가 있는 미해왕자를 탈출시킨 박제상이 왜의 병사들에게 체포된 곳이 미나토인 까닭에 후세 사람들은 이곳에 비석을 세워 그를 기리는 것이다.

'일본서기'에.는 대마도의 ‘사우미(組海)’의‘미나토(水門:湊)’라고 상세히 그 장소를 밝히고 있는데, 그곳이 지금 순국비가 서있는 곳으로 추정된다

비석은 대마도의 향토사가 ‘나가도메 히사에’씨와 우리나라 황수영교수 등 한.일 양국 유지들이 양국우호증진의 표상으로 1988년 8월 8일 에 세운 것이다

(비석의 내용 중 新羅國使朴堤上公(毛麻利叱智)殉國之碑:박제상공 옆의 '모마리질지(毛麻利叱智)'라는 말은 일본서기에 나오는 사신명임.)

비석을 지나서 방파제 왼쪽 옆으로 다가가 바닷물에 손을 담그고 고개를 들어 북서쪽을 바라본다. 아마 박제상도 미해를 배에 태워 탈출시킨 뒤 그렇게 신라쪽을 바라보며 감회에 젖었으리라.

박제상순국비가 있는 뒷산 넘어 시오자끼공원과 야생동물보호센터가 있다

박제상순국비에 대한 안내판. 한글과 일어로 적혀 있다

박제상순국비에서 바다쪽으로 본 모습. 방파제가 보인다

마을쪽으로 본 포구의 모습

박제상은 미나토에서 잡혀 사스나로 끌려간 듯하다. 사스나(佐護)는 옛날 우리 나라와 일본을 오가는 배를 검문하던 포구였다. 당시 신라를 침공할 계획으로 박제상과 미해를 침략군의 일원에 편성하였던 왜왕은 침략군 본부대를 사스나에 주둔시켰을 것이다.

박제상은 미해를 쉽게 탈출시키기 위해 신라 땅과 가장 가까운 미나토 인근 야산에서 사냥을 하는 척하며 왜의 장수들을 속인 듯 여겨지는데, 실제로 미나토 인근에는 지금도 ‘대마 야생생물 보호센터’가 있고, 미나토와 사스나 사이에는 풍력발전소가 세워져 있는 센보우마키(千俵蒔山)라는 산이 자리잡고 있다. 사냥을 할 만한 지역이라는 뜻이다

풍력발전소가 세워져 있는 센보우마키(千俵蒔山).순국비와 마주보고 있다

이즈하라에 있는 화력발전소와 함께 대마도의 전력공급원이다

이제 박제상이 죽는 장면을 삼국유사를 통해 살펴보자.

왜왕은 재상을 가두고 물었다.

“너는 어찌하여 너의 나라 왕자를 몰래 돌려보냈느냐.”

제상이 대답한다.

"나는 계림 신하이지 왜국 신하가 아니오. 이제 우리 임금의 소원을 이루어 드렸을 뿐인데, 어찌 이 일을 그대에게 말하겠소.”

왜왕은 노했다.

“이제 너는 이미 내 신하가 되었는데도 계림 신하라고 말하느냐. 그렇다면 반드시 오형(五刑)을 갖추어 너에게 쓸 것이다. 만일 왜국 신하라고만 말한다면 후한 녹을 상으로 주리라.”

제상은 대답한다.

“차라리 계림의 개나 돼지가 될지언정 왜국의 신하가 되지는 않겠다. 차라리 계림의 형벌을 받을지언정 왜국의 작록을 받지 않겠다.”

왜왕은 노했다. 재상의 발바닥 가죽을 벗기고 갈대를 벤 위를 걸어가게 했다. 그리고는 다시 물었다.

“너는 어느 나라 신하냐?”

“계림의 신하다.”

왜왕은 또 쇠를 달구어 그 위에 세워 놓고 다시 물었다.

“어느 나라 신하냐.”

“계림의 신하다.”

왜왕은 그를 굴복시키지 못할 것을 알고 목도라는 섬 속에서 불태워 죽였다.

박제상은 양산에서 태어났고, 울산에서 배를 타고 왜국으로 건너갔다가 대마도에서 죽었다.

그의 부인과 딸들은 치술령에서 죽었다.

박제상과 그의 부인, 딸들과 관련한 역사의 현장으로는 양산 효충사(孝忠祀)와 춘추공원, 경주 망덕사지와 장사 벌지지, 울산 유포석보의 배 출발지, 대마도의 미나토와 사스나, 치술령 일대의 박제상 유적지(치산서원, 치술령, 비조마을, 은을암, 망부천)가 있다.

박제상이 일본으로 가는 배를 띄었다는 발선처 표시석

박제상이 일본으로 갈 때 배를 탄 곳이라 추정되는 경남 울산의 유포리.

삼국사기의 율포(栗浦)라는 기록에 근거하여

밤나무가 많은 경주 양남의 진리(津里), 아니면 발음이 비슷한 울산 유포로 추정한다

박제상 순국비는 사오자끼공원에서 한국전망대로 가는 길목에서 2-3분 거리에 있으므로 꼭 둘러보는 것이 좋다.

※ 박제상이라는 이름은 같은데 성씨가 박(朴) 혹은 김(金)으로 삼국유사와 삼국사기에 서로 다르게 기재된 것은 당시 성씨를 잘 쓰지 않던 시절인데다 아버지의 성씨 뿐 아니라 어머니의 성씨를 따를 수도 있었던 탓에 어느 쪽을 따르느냐에 따라 달라졌기 때문이라는 해석이 유력하다

※ 박제상의 유적은 원래 대마도에 없어야 되는 것이며 이 순국비는 세우지 말았어야 하는 것이라고 하는 학자들도 있다.

신라시대의 충신인 박제상이 죽은 곳이 대마도이고 왜왕에게 죽임을 당했다면

역사적으로 대마도는 신라시대부터 일본땅이라는 걸 인정한다는 의미라는 것이다

박제상(朴堤上)

경남 울산 두동리에 있는 신라 충신 박재상 유적지. 박제상 사당과 치산서원

박제상 선생은 신라의 충신으로 파사왕의 5대 손이다.

거문고의 달인 백결 선생은 바로 박제상의 아들이다

백결이란 "현순백결(懸 百結:가난하여 입은 옷이 갈가리 찢어짐)"의 문자를 빌려 백결선생이라고 하였다고 한다.

실성왕 원년 신라는 왜국과 강화를 하였는데 왜왕은 내물왕의 아들 미사흔을 인질로 보내라고 요구했다. 그런데 실성왕은 일찍이 형님인 내물왕이 자기를 고구려에 인질로 보낸 것을 원통하게 생각하고 있었다. 그래서 그 한을 풀려고 왜의 청을 거절하지 않고 미사흔을 왜국으로 보냈다. 실성왕은 또 고구려에서 미사흔의 형 복호를 인질로 보내라고 하자 두말하지 않고 보냈다.

그런 뒤 눌지왕이 즉위했다.

눌지왕이 박재상을 불러 동생을 구해줄 것을 요청하자 흔쾌히 응낙했다. 박제상은 즉시 고구려로 들어가서 고구려왕의 허락을 받고 복호와 함께 신라로 귀국하였다. 그러자 눌지왕이 또 부탁했다.

"내가 두 아우를 좌우의 팔과 같이 생각하는 데 지금 다만 한 팔을 얻었으니 이를 어찌하리오."

박제상은 이번에도 기꺼이 응했다.

"신이 비록 재주가 없고 어리석으나 이미 몸을 나라에 맡겼사오니 임금의 명령을 욕되게 하지 않겠습니다. 그런데 고구려는 큰 나라이고 왕도 어진 임금이어서 신의 말이 통했으나 왜인은 그렇지 않습니다. 신이 꾀로써 그들을 속여 왕자를 돌아오도록 하겠나이다. 그러니 대왕께서는 신이 왜국으로 가면 곧 신이 나라를 배반하고 간 것처럼 말을 퍼뜨려 그들로 하여금 믿도록 하여 주십시오."

박제상은 죽기를 맹세하고 아내도 보지않고 떠났다. 그는 율포에서 배를 타고 왜국으로 향하였다. 그 아내가 사실을 알고 급히 포구에 나가 떠나는 배를 바라보고 대성통곡하며 말했다.

"잘 다녀오시오" 박재상이 돌아보며 말했다.

"나는 임금의 명을 받고 적국으로 들어가니 그대는 나를 다시 볼 기약을 하지 마오."

박제상은 왜국으로 들어가서 나라를 배반하고 온 것처럼 말했다.

왜왕은 처음엔 박제상을 의심하였으나 먼저 왜국으로 들어온 백제사람이, 신라가 고구려와 함께 왜를 침범하려 한다는 소문을 들었다고 했다. 그러자 왜왕은 군사를 파견하여 국경수비를 강화했다. 이때 마침 고구려가 침입하여 왜의 수비병을 사로잡아 죽이니 왜왕은 백제 사람의 말을 사실로 믿었다.

또한 신라왕이 미사흔과 박제상의 처자를 가뒀다는 소문도 들려 왜왕은 박제상이 신라를 반역하고 온 것이라 믿었다.

왜왕은 이에 군사를 일으켜 신라를 습격하려고 박제상과 미사흔을 장군으로 삼고 그들로 하여금 인도하게 하여 바다 가운데 섬에 이르렀다. 이 섬을 일본서기에서 죽도(竹島)라고 표기하고 있는데 이곳이 바로 對馬島이다

이때 왜장들은 비밀리에 다음과 같이 모의했다.

"신라를 멸망시킨 뒤에 박제상과 미사흔의 처자를 몽땅 우리나라로 데려오자."

박제상은 이 사실을 알아차리고 미사흔과 배를 타고 놀며 고기와 오리를 잡는 척 했다. 왜인들이 이것을 보고 마음을 놓았다.

왜인들의 감시가 느슨해진 틈을 타 미사흔에게 신라로 돌아가라고 했다. 미사흔이 함께 가자고 했으나 박제상은 두사람이 함께 탈출하면 실패할 염려가 있다고 하며 미사흔을 재촉했다.

미사흔은 박제상의 목을 끌어안고 울면서 이별을 하고 귀국하였다.

박제상은 다음날 시간을 벌기 위해 아침에 늦게 일어났다. 그러자 왜인들이 늦게 일어난 이유를 물었다. 박제상은 어제 뱃놀이를 너무해서 피곤해서였다고 둘러댔다.

얼마 후 왜인들은 미사흔의 탈출을 알았다. 그들은 박제상을 포박하여 미사흔의 배를 추적했지만안개가 짙어서 놓치고 말았다.

미사흔을 놓친 왜인들은 박제상을 왜왕에게 보냈다. 왜왕은 그의 충성심에 탄복하여 회유하려 하였으나

"계림의 개 돼지가 될지언정 왜의 신하는 될 수 없고, 신라왕의 회초리를 맞을지언정 왜왕의 칭찬은 들을 수 없다"고 하여 왜왕을 분노케 하였다.

왜왕은 박제상의 발바닥을 벗겨 불타는 대나무 위를 걷게 하였으며 그것도 모자라서 나무에 불을 질러 온몸을 태운 후 목을 베어 죽였다고 전해진다.

눌지왕은 이 소식을 듣고 매우 슬퍼하며 박제상에게 대아찬의 벼슬을 추증하고 박제상의 둘째 딸을 아내로 맞아들여 은혜를 갚게 했다.

한편 박제상의 부인은 딸들을 데리고 이곳 치술령에 올라 일본쪽을 바라보며 통곡하다가 죽었는데 , 그 몸은 돌로 변해 망부석이 되고 영혼은 새가되어 날아가 은을암에 숨었다고 전한다.

그 후 사람들은 박제상의 부인을 치술신모라 하고 사당을 세워 제사 지냈는데 조선시대에 이르러 이 사당자리에 치산서원이 세워졌다고 한다.

울산광역시 울주군 두동면에 가면 박제상의 사당이 있다.

경주 망덕사지 앞 문천에 있는 '벌지지(伐知旨)'라는 지명은 박제상이 집앞을 지나가면서도 들리지 않고 바로가자 박제상을 만나지 못한 부인이 다리를 벌리고 앉아 대성통곡을 하다가 일어서려니 다리가 오무라지지 않았으므로 유래된 이름이다

대한인 최익현선생 순국지비(大韓人崔益鉉先生殉國之碑)

비석 오른쪽 뒷편 잎푸른 나무가 무궁화이다

높이 2.1m, 폭 0.45m, 두께 0.25m의 크기의 하얀대리석으로 만든 비석의 앞면에는

"大韓人崔益鉉先生殉國之碑"라는 비문이 금색으로 새겨져 있고,

뒷면에는 "면암 최익현 선생이 1907년 1월 1일 대마도 경비대 억류지에서 사망하여 상여가 본국으로 운구될 때에 이 절에서 하룻밤을 묵었다. 세월이 흘러감에 따라 선생의 사적이 사라질까 두려워(근심되어) 이 비를 세운다."라고 기록되어 있다

비록 갇힌 몸이었지만 면암의 기개는 대단했다. 야만의 나라, 좁은 섬에 갇힌 신세가 기가 막혔다. 그는 탄식하며 시를 지었다.

기자(箕子)오실 적에 도(道)도

함께 왔거늘

일본도 서양도 그 범위 안에 들거늘

모르겠네, 조물주는 무슨 심사로

날더러 대마도를 보게 하는지

왜적의 소굴에 갇힌 조선 선비의 굴욕감이 진하게 묻어나는 글이다

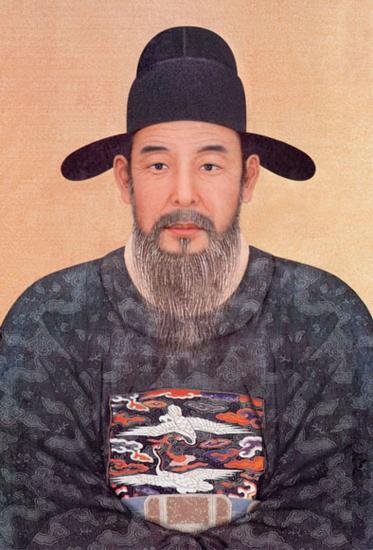

이 초상화는 의병시절의 모습을 나타낸 것이다.

화가 채용신이 1905년도에 그린초상화이다

본관 경주(慶州). 자 찬겸(贊謙). 호 면암(勉庵). 경기도 포천(抱川)에서 출생하였다.

1855년(철종 6) 정시문과에 병과로 급제, 성균관 전적(典籍)·사헌부 지평(持平)·사간원 정언(正言)·이조정랑(吏曹正郞) 등을 역임하였다.

수봉관·지방관·언관 등을 역임하며 강직성을 드러내 불의부정을 척결하여 관명을 날리고,

1868년 경복궁 중건의 중지, 당백전 발행에 따르는 재정의 파탄 등을 들어 흥선대원군(興宣大院君)의 실정(失政)을 상소하여 사간원의 탄핵을 받아 관직을 삭탈당했다.

1873년 동부승지(同副承旨)로 기용되자 명성황후(明成皇后) 측근 등 반(反) 흥선 세력과 제휴,

서원(書院) 철폐 등 대원군의 정책을 비판하는 상소를 하고, 호조참판으로 승진되자 다시 대원군의 실정 사례를 낱낱이 열거, 왕의 친정(親政), 대원군의 퇴출을 노골적으로 주장함으로써, 대원군 실각의 결정적 계기를 만들었으나, 군부(君父)를 논박했다는 이유로 체포되어 형식상 제주도에 위리안치(圍籬安置)되었다가 1875년에 풀려났다

이듬해 명성황후 척족정권이 일본과의 통상을 논의하자 5조(條)로 된 격렬한 척사소(斥邪疏)를 올려 조약체결의 불가함을 역설하다가 흑산도에 위배되었으나 1879년 석방되었다.

1895년에는 단발령이 내려지자 이를 반대하다 투옥되었다

1898년(광무 2년) 궁내부특진관(宮內府特進官)이 되고 뒤에 중추원의관(中秋院議官). 의정부 찬정. 경기도관찰사 등에 임명되었으나 모두 사퇴, 향리에서 후진교육에 진력하였다.

1904년 러일전쟁이 터지고 일본의 침략이 노골화되자 고종의 밀지를 받고 상경, 왕의 자문에 응하였고 일본으로부터의 차관(借款) 금지, 외국에 대한 의부심(倚附心) 금지 등을 상소하여 친일 매국도들의 처단을 강력히 요구하다가 두 차례나 일본 헌병들에 의해 향리로 압송 당하였다.

1905년 을사조약이 체결되자 <창의토적소(倡義討賊疏)>를 올려 의거의 심경을 토로하고, 8도 사민(士民)에게 포고문을 내어 항일투쟁을 호소하며 납세 거부, 철도 이용 안 하기, 일체의 일본상품 불매운동 등 항일의병운동의 전개를 촉구하였다.

74세의 고령으로 임병찬·임락 등 80여 명과 함께 전북 태인(泰仁)에서 의병을 모집, <기일본정부(寄日本政府)>라는 일본의 배신 16조목을 따지는 '의거소략(義擧疏略)'을 배포한 뒤, 순창(淳昌)에서 약 400명의 의병을 이끌고 관군·일본군에 대항하여 싸웠으나 패전, 체포되어 쓰시마섬[對馬島]에 유형되었다.

유형지에서 지급되는 음식물을 적(敵)이 주는 것이라 하여 거절, 단식을 계속하다가 유소(遺疏)를 임병찬에게 불러주어 초(抄)하게 한 뒤 조정에 올리고 굶어죽었다

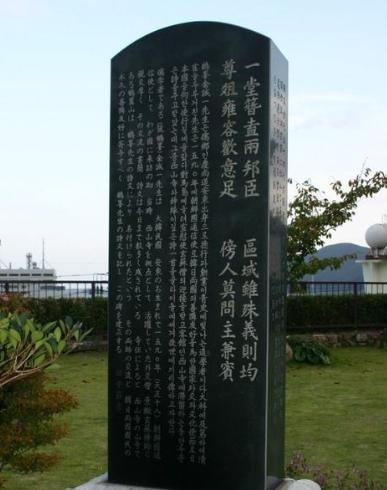

시비의 뒷면

선생의 공적과 詩가 새겨져 있다

< 비석에 적힌 시>

一堂簪蓋兩邦臣 한 마루에 의관 갖춘 두 나라 신하

區域雖殊義則均 구역은 달라도 의리와 법식은 고르다네.

尊俎雍容歡意足 술자리에 조용한 용모 환영의 뜻 만족하니

傍人莫問主兼賓 옆 사람들이여 주인과 손님을 묻지 마시오.

(번역 : 대구한의대 김영숙 교수)

“학봉 김성일 선생은 유향(儒鄕)인 경상도 안동 출신으로 덕행과 훈업(勳業)이 청사에 빛나는 도학자(道學者)였다. 대과 급제하여 관직을 두루 거친 선생은 1590년 조선국통신사로 한일 양국의 선린우호를 위하여 국가 외교와 문화 사절로 일본국을 향한 사행(使行)길에 올랐다. 대마도에 들려 선위사(宣慰使) 현소승(玄蘇僧)의 영접을 받고 객관인 서산사에 체류하는 동안 서로 시를 주고 받았는데 그 중 서산사와 사연이 깊은 시 한 수를 골라 이 돌에 새겨 후세에 길이 전하고자 한다.”

김성일선생

김성일선생은 조선의 명신이며 자는 사순(士純), 호는 학봉(鶴峰), 본관은 의성, 이황의 제자이다.

나이 27세때 사마시에 들었고, 68년 선조 1년에 문과에 급제하여 부제학을 역임 하였으며, 1590년 (선조 23년) 임진왜란이 일어나기 전, 정사 황윤길과 부사 김성일 선생이 조선통신사로 일본을 찾았었다.

일본의 정세에 대한 정사와 부사의 엇갈린 보고에 관해 서애 유성룡의 수기에는 다음과 같이 기록하였다.

“황윤길이 돌아와 조정에 보고하기를 ‘반드시 병화가 있을 것입니다.’ 했는데,

김성일은 아뢰기를 ‘그런 낌새를 보지 못했습니다.’라고 했다.

이에 내가 김성일에게 ‘그대의 말이 황 정사와 다른데 만약 전쟁이 일어나면 어찌할 것인가?’ 했더니, 그는 ‘난들 어찌 왜가 끝내 움직이지 않을 것이라고 보장할 수 있겠는가마는 황윤길의 말이 너무 심해 조정과 백성들이 당황하므로 이를 완화시키기 위한 것이었다.’라고 하였다.”

정사 황윤길 선생은 일본이 전쟁준비를 하고 침략할 기미가 보이니 대비해야 한다고 보고하고

부사 김성일은 일본이 조선을 침략할 야욕이 없고, 전쟁을 벌일 기미도 없다고 조정에 보고하였다.

조선조정에서는 김성일의 보고만 믿고, 전쟁에 대비를 하지 않다가 김성일이 55세 되던 1592년 임진왜란이 발발한다.

학봉 김성일선생은 우리나라에서 현존하는 가장 오래된 안경의 주인공이기도 하다

원통사 경내에 세워진 이예선생공적비

이예선생의 공적을 적은 안내판

(위의 두사진은 "안사연2006대마도원정기"사이트에서 가져왔습니다)

충숙공 이예(李藝)선생(1373~1445)의 공적비가 2005년 11월 21일에 이예 선생 후손들에 의해 원통사라는 절에 세워졌다.

대마도주 종정무(宗貞茂)가 사망했을 때 선생이 직접 원통사를 찾아 조문한 기록과 원통사 안에 태극문양이 새겨진 조선범종, 고려약사상본존불 등 우리나라와 관련한 주요 유적이 남아 있는 것에 근거해서 높이 3m50㎝, 폭 70㎝의 공적비를 학성 이씨 문중에서 세운 것이다

별로 다듬지 않은 흰색의 화강암에 예서체로 '통신사이예공적비(通信使李藝公績碑)라고 새겨놓았다

이예선생(李藝先生)

울산 학성이씨의 시조 이예선생

울산 학성 이씨의 시조인 이예(李藝)(1373-1445)선생은 고려시대의 사람으로 고려말에 새 왕조가 들어서자 불사이군(不事二君)의 충절을 지켜 낙향, 지금의 울산에 터를 잡아 자신의 신분을 감추고 지냈다.

그러나 20여년이 지나 세종이 왕위에 오르면서 선생은 생각을 고친다.

당시 울산은 왜구의 침입을 자주 받아 민심이 흉흉하고 백성들의 괴로움이 컸다. 이웃의 괴로움을 덜고자 그가 25세때인 1396년(태조 5년), 울산 기관(記官)으로 근무하면서 울산군수 이은이 대마도로 잡혀갈 때 자진해서 잡혀간다

울산서 태어나 8세 때 어머니가 왜구에게 잡혀가는 슬픈 사연을 지닌 그로서는 어머니가 혹시나 살아계실지도 모른다는 생각도 함께 했을 것이다.

이듬해 풀려나 귀환, 관직을 받은 선생은 그 후 통신사로 나서 왜와의 40여차례에 걸친 왕래외교에서 맹활약했다.

선생은 조선 전기의 외교관으로 조선왕조실록에 의하면

일본 대마도 유구국에 40여회 파견되어 667명의 조선인 포로를 쇄환한 조선 역사상 일본에 가장 많이 왕래한 조선 제일의 외교관이었고

일본인의 조선입국허가와 관련한 문인제도와 조일교역조건을 규정한 계해약조를 정약하였으며, 세종임금의 명을 받아 대장경을 일본 국왕에게 전달함으로서 불교문화와 인쇄문화를 전파하였고,

일본의 수력 물레방아와 무쇠로 만든 대포를 조선에 도입하였으며 사탕수수재배 건의 등의 조일 문화교유에 큰 업적을 남겼다.

특히 대마도정벌時에 삼군도체찰사 이종무(李從茂)와 함께 중군병마부사로 원정에 참가하여 많은 공을 세웠다

그 공으로 세종 3년 조정으로부터 충숙공의 시호와 함께 공패를 하사받았다. 그는 또한 무기개발에도 업적을 남긴 발명가였다

그러나 그는 후손들에게 벼슬보다 선비로서 조용히 살 것을 유언으로 남긴다.

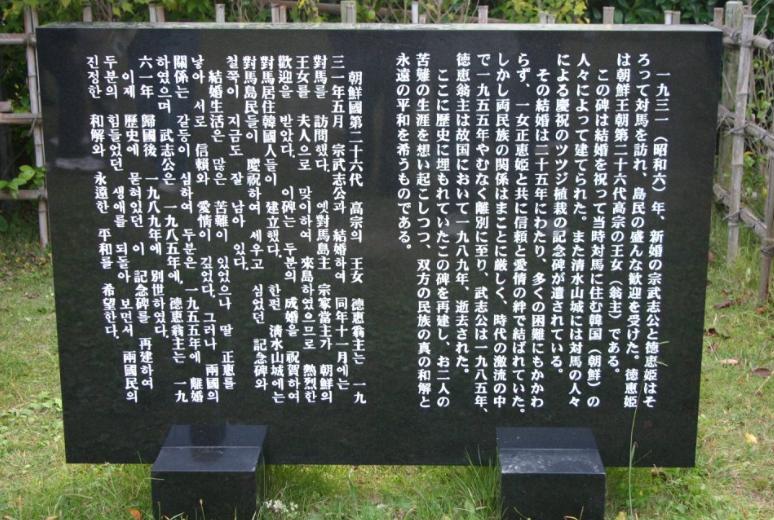

덕혜옹주는 1912년 5월 25일 조선 제26대 왕(황제) 고종(高宗)과 후궁인 복녕당(福寧堂) 양귀인(梁貴人) 사이에서 태어났다.

고종이 회갑연에 얻게 된 딸로, 여섯 살 때인 1917년 정식으로 황적에 입적하였다.

그러나 1925년 4월 '황족은 일본에서 교육시켜야 한다'는 일제의 요구에 의해 강제로 일본으로 끌려갔다.

1931년 5월 쓰시마섬[對馬島] 도주의 후예인 백작 소 다케유키[宗武志]와 강제 결혼하였다

그러다가 2001년 <씨플라워호>취항 후 관광객이 불어나자 이를 찾아내어 지금의 자리(금석성 성내)에 다시 되세웠다

이것은 우리 한국 관광객을 노린 순전히 장사 속으로 다시 세운 것이다

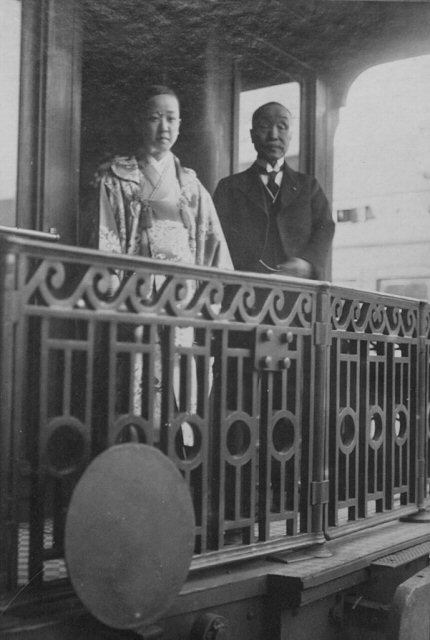

일본으로 떠나는 덕혜옹주

1912년 5월 25일 조선 제26대 왕(황제) 고종(高宗)과 후궁인 복녕당(福寧堂) 양귀인(梁貴人) 사이에서 태어났다. 고종이 회갑연에 얻게된 딸로, 여섯 살 때인 1917년 정식으로 황적에 입적하였다. 1919년 일제에게 딸을 빼앗기기 싫었던 고종에 의해 황실의 시종 김황진의 조카 김장한(金章漢)과 약혼을 시켰다.

그러나 1925년 4월 '황족은 일본에서 교육시켜야 한다'는 일제의 요구에 의해 강제로 일본으로 끌려갔다. 이어 일본의 학습원을 마친 뒤, 1930년 봄부터 몽유증 증세가 나타나기 시작하면서 영친왕(英親王)의 거처로 옮겨 치료를 받았다.

증세는 조발성치매증으로 진단되었고, 이듬해 병세는 좋아졌다.

1931년 5월 쓰시마섬[對馬島] 도주의 후예인 백작 소 다케유키[宗武志]와 강제 결혼해 딸 마사에[한국명-정혜]를 낳았다. 그러나 결혼 후에 병세가 더욱 악화되어 이후 계속 병상생활을 하다가 1953년 다케유키와 이혼하였다.

하나 있는 딸마저도 결혼에 실패하고 바다에 몸을 던져 자살하는 비극을 겪었고, 1962년 1월 26일 귀국할 때까지 조선의 마지막 황녀로서 비극으로 일관된 삶을 살았다.

한국에서의 생활도 순탄하지 않아 귀국 20년 만인 1982년이 되어서야 호적이 만들어졌고, 결국 실어증과 지병으로 고생하다 1989년 4월 21일 세상을 떠났다.

유해는 경기도 남양주시 금곡동(金谷洞)에 있는 홍유릉(洪裕陵)에 묻혔다.

★ 비극적인 삶을 살다간 덕혜옹주

일본 소학교 시절의 덕혜옹주

종무지와 결혼하여 대마도를 찾은 덕혜옹주

덕혜옹주의 남편인 소 다케유키[宗武志]는 한국에 알려진 것처럼 난폭하고 무식한 사람이 아니라 일본 동경대학 영문과를 졸업한 수재로서 쯔시마고등학교 교가를 작사 작곡하고 대마도지에 시를 기고하였고 유화그림(대마역사자료관에 전시 중)에도 뛰어난 재능을 보이는 등 시서화에 두루 재질을 보인 사람이었다.

덕혜옹주의 비극에 대한 소문은 옹주가 종무지백작과 결혼하기 직전부터 무럭무럭 피어오르고 있었는데 그 진원지는 구 조선왕실의 상궁나인들이라 할 수 있다.

금지옥엽 키운 조선의 옹주가 일본의 섬 백작과 결혼한다는 소문이 나자 조선왕실은 발칵 뒤집혔고 1930년 이미 4년 전에 이복 오빠인 순종황제가 돌아가시고 나서는 일본정부에 정식으로 항의할 사람마저 없었던 때에 이루어진 이 결혼식에서 상궁나인들은 상당한 치욕과 옹주를 동정하는 마음에 섬 백작에 관한 진실을 곡해하기 시작했다고 한다.

백작이 애꾸에 곱추에 난폭하고 배운 것 없는 농장 주인인데 일본정부가 옹주와 결혼시키기 위해 편법으로 백작으로 만든 거라는 소문이 떠오르기 시작하더니 나중에는 조선 내에서는 사실로 굳어져 버렸다.

하지만, 사실 종무지 백작은 애꾸도 곱추도 난폭하지도 배운 것 없는 농장주도 아니었다.

종가는 대대로 대마도를 통치한 집안으로 종무지는 그 후손으로 대마도를 상속받았지만 명치유신으로 폐번치현(번이 없어지고 현으로 바뀌면서 번주의 자치가 사라지고 천황을 중심으로한 중앙집권제가 시작됨)이 되자 황실에서 도주의 작위를 폐하고 백작의 작위를 하사한 것이다.

종무지의 후원자는 다이쇼천황의 부인인 사다코 황후로 종무지가 재정적으로 어려움을 겪자 조선왕가의 딸로 지참금이 상당했던 덕혜옹주를 맺어주어 그 재정난을 덜어주려고 하였다.

사다코의 중신으로 맺어진 두사람은 다분히 정략적인 결혼이었지만, 초반에는 행복했던 것으로 전해진다. 일본황실로부터 백작위를 하사받은 종무지는 대학교수로 훗날 태어난 딸 마사에도 상당히 사랑하여 손수 초상화를 그려주기도 했다고 한다.

훤칠한 키에 전형적인 일본의 고운 마스크를 지닌 그는 덕혜옹주와 결혼 후 대마도가 아닌 도쿄에 저택을 두고 그곳에서 생활을 했다.

결혼 2년 뒤 딸을 낳았지만, 딸 출산후 덕혜옹주가 다시 정신병이 재발하게되었다.

덕혜옹주의 정신병은 꽤 오래된 것으로 아버지의 죽음 후 일본으로 강제로 끌려와 일본인 귀족학교에서 이지매를 당하면서 향수병과 함께 커졌고, 어머니인 양귀인의 죽음 이후 더욱 심해졌다고 한다.

당시 정신병은 신체 장애와 함께 상당히 부끄러운 질병 가운데 하나였고, 특히 귀족인 덕혜옹주의 정신병은 당시에는 상당한 가쉽 거리였었다.

종무지는 이를 꺼려해서 덕혜옹주를 병원에 입원시켜 치료할 생각을 못하고 집안에 가둬두는 것으로 대신하였고, 옹주가 자꾸 제 정신이 아닌 상태로 집밖을 나가려고 하자 발목에 족쇄를 채웠다고도 한다.

태어나자 마자 옹주의 정신병 재발로 어머니의 사랑을 받지 못했던 옹주의 딸 정혜(일본명 마사에)는 어머니보다는 아버지를 더 사랑했고, 어머니에 대한 애정이 별로 없었다고 한다.

마사에의 죽음에 대해서도 어머니의 결혼생활 못지 않게 말이 많다.

가장 잘 알려진 것이 현해탄 투신자살 설. 해방 후 조선왕족을 감당하지 못한 종가 사람들에 의한 살해설. 마사에는 해방후 20대 초반의 나이에 일본인과 결혼하게 되는 데 연애 결혼이었음에도 이에 적응하지 못하였고 얼마 후 가출을 하게 되었는데 가족들은 그녀를 애타게 찾지만 결국 야산에서 변사체로 발견되었다고 전해진다.

정확한 사인은 지금으로선 알 수가 없다.

덕혜옹주의 병이 점점 심해지자 종무지는 그녀를 병원에 입원 시켰고, 1951년 사다코 황후가 사망하자 이혼하게된다.

그 후 종무지는 일본인 여성과 재혼을 하게 된다.

1953년 우리나라에서는 6·25가 막바지에 이르러 휴전이 되는 무렵이었다.

이혼한 덕혜옹주는 일가를 창립, 일본 호적에 어머니 이름을 따서 양덕혜(梁德惠)라 올렸다.

물론 평민 신분이었다.

그 후 덕혜옹주는 한일 두 나라에서 완전히 잊혀지고 있었다. 결혼을 그렇게 환영하던 대마도에서도 그녀의 이름조차 발설하는 자가 없을 지경이었다.

양덕혜가 된 덕혜옹주는 홀로 쓸쓸히 정신병원에 갇혀 아무도 돌보는 사람이 없었다

40대의 중년부인 덕혜옹주는 일본인의 홀대와 무관심 속에 그렇게 정신병원에 버려져 있었던 것이다.

5·16 후 박정희대통령은 도쿄에 있는 이왕가 사람들에 관심을 보였다.

잊혀졌던 덕혜옹주는 이때 처음 매스컴에 비춰졌고 그 덕분에 볼모 생활 38년 만인 1962년 1월 26일 그녀의 귀국은 이뤄졌다. 하네다(羽田) 공항을 출발한 특별기는 김포공항에 닿았다.

그러나 그녀는 낙선재로 가지 못한 채 서울대 정신병원으로 갔다. 치료를 위해 입원했던 것이다.

한국에서의 생활도 순탄하지 않아 귀국 20년 만인 1982년이 되어서야 호적이 만들어졌고, 결국 실어증과 지병으로 고생하다 1989년 4월 21일 세상을 떠났다

덕혜옹주는 역사가 만들어낸 비극 소설의 주인공 같은 삶을 살다 간 것이다.

'살며 사랑하며 > 대마도 답사' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 대마도 답사자료 6 - 전망대와 공원 (0) | 2012.06.07 |

|---|---|

| [스크랩] 대마도 답사자료 5 - 역사민속자료관 (0) | 2012.06.07 |

| [스크랩] 대마도 답사자료 7 - 유적 및 관광지 (0) | 2012.06.07 |

| [스크랩] 대마도 답사자료 4-사찰 2 (0) | 2012.06.07 |

| [스크랩] 대마도 답사자료 3- 사찰(寺刹) 1 (0) | 2012.06.07 |