[스크랩] 대마도 답사자료 5 - 역사민속자료관

대마도 답사자료 5 - 역사민속자료관

대륙과 가장 가까운 국경의 섬 대마도는 그 지리적 특성으로 인해 옛부터 한국과 일본과의 문화교류에 중요한 거점이었다

이를 실증하는 참고자료를 비롯해서 중세부터 근세에 이르기 까지의 고문서,고기록 등 귀중한 역사적, 문화적 유산이 많이 남아 있다

대마역사자료관의 안내서에도 "대마의 문화사는 한반도와의 교류사없이는 생각할 수 없다"고 적혀 있다. 엄밀히 말해 교류가 아니고 조선으로부터 배우고 얻어오고 약탈해 온 수많은 유물과 문화재들이다. 우리가 일본으로 얻어온 것 없이 일방적으로 나누어 주고 베풀어주었을 뿐인데 자존심이 상하니까 이를 교류라고 표현했겠지...

대마도에는 두 곳의 역사 자료관이 있다.

이즈하라의 "대마역사민속자료관"과 중대마의 '미네'에 있는 "미네마치역사민속자료관"이다

대마역사민속자료관

이즈하라시의 가장 중심가인 이즈하라우체국과 문화교류센터에서 150여m 거리에 있는 쯔시마 시청 앞에 있다

대마역사민속자료관에는 일본이 한반도를 중심으로 한 대륙문화를 도입하는 요충지로서 위치한 대마도의 역사적 문화유산과 각종 민속자료, 한반도에서 전래된 융기문(隆起文).무문(無文) 토기도를 비롯해 조선통신사들의 행적 등 우리나라와 관련된 문서들이 많고 대마도의 민속자료도 함께 전시되어 있다

특히 조선과 대마도의 교류관계를 살필 수 있는 약 46,000점의 방대한 종가문서(宗家文書)가 있다.

이는 조선과의 외교·무역문제의 처리, 대(對) 막부 관계와 이들에 관한 기록의 필요로 만들어진 것으로 모두 번청(藩廳)의 기록물이다

대마민속자료관의 주요 문화재로는 다음과 같은 것들이 있다

1. 조선통신사 두루마리 행렬도

2. 초량왜관도

3. 한글토가 달린 히라가다 책(첩해신어)

4. 초량(부산)왜관도

5. 조선통신사 접대 상차림 그림도

6. 고려판 대반야경(초조대장경-11세기)

7. 고려청자. 다완 등 자기류

8. 훈몽자회

(이곳은 사진촬영이 금지되어 있는데 유난히 감시가 심하다. 이상한 낌새가 보이면 바로 직원이 달려와서 확인을 한다. 여기 실린 사진은 팜플랫을 재 촬영한 것이므로 화질은 좋지못하나 도움이 될까하여 싣는다)

조선통신사행렬그림 두루마리

대마 역사민속 자료관 내에 전시된 조선통신사 행렬도.

말을 타고 있는 통신사의 도포자락, 수염까지도 묘사를 한 그림의 세밀함과 규모가 놀라우며 채색이 맑고 선명한게 분명 우리나라 화공의 솜씨일텐데 누가 그렸는지는 밝혀져 있지 않다

그림을 보면, 모자를 쓰고 말 위에 올라탄 이들은 모두 조선인, 모자 벗고 걸어가는 이들은 일본인임을 확인할 수 있어 당시 조선통신사 일행이 일본에서 어떤 대접을 받았는 지를 간접적으로나마 가늠해 볼 수 있다.

말을 탄 여인들의 정체가 궁금하다. 오랜 기간의 여정이다보니 부인도 함께 동행한 것인지 아니면 수발을 들기위해 데리고 간 수행원인지 .....

이 행렬도의 두루마리의 길이가 13.9m라고 하니 그 행렬의 실제 길이는 상상을 초월한다. 위의 사진은 아주 작은 일부분이다

초량왜관도

'왜관(倭館)'은 조선 후기 부산에 있었던 일본인 마을로서 200년 이상의 역사를 지닌 곳이다.

구왜관(舊倭館)은 1만 평의 두모포왜관으로 동구 수정동에 있었고(오늘날 '고관'이란 이름으로 남아 있다), 신왜관은 구관의 10배에 해당하는 10만 평의 초량왜관으로 오늘날 용두산공원 일대에 있었다.

위의 그림은 왜관도의 일부분이다.

첩해신어(捷解新語)

조선 선조때 역관이었던 강우성이 쓴 일본어 학습서로서 숙정 2년에 중간하였다.

일본인과의 대화에 자주 쓰이는 내용을 중심으로 회화를 학습하도록 엮어졌으며. 본문은 큰 글씨로 일본어를 히라가나로 쓰고 작은 글씨로 발음과 해석을 한글로 표시했다.

1678년 이후부터 역과(譯科)의 왜학 시험과목으로 사용되었다. 국어·일본어의 역사적 연구에 중요한 자료이다

조선통신사 접대 상차림 그림도

조선 통신사가 왔을 때 기본적으로 상에 올려야할 음식들을 적어놓은 그림이다

고려판 대반야경(초조대장경-11세기)

고려에서는 대장경이 세 번 만들어졌다.

첫 번째가 초조대장경이고, 두 번째가 의천 스님의 교장(敎藏), 세 번째가 해인사의 재조대장경(再雕大藏經)이다

초조대장경은 고려 현종 2년(1011)에 조성이 발원됐다.초조대장경이 만들어졌다는 것은 역사의 기록으로 누구나 알고 있지만, 몽고의 침입으로 판목이 소실된 후에는 우리의 기억 속에서 잊히고 있었다.

초조대장경의 판본이 실체를 드러낸 것은 1960년대의 일이다.

일본 남선사 일체경(南禪寺一切經) 중의 일부가 고려본 초조대장경이라는 것이 확인된 것이다. 그 후 국내의 전본(傳本)들이 하나 둘 발견되었다.

현재 조사된 바로는 고려본 초조대장경은 일본의 남선사에 1800여 권, 대마도에 600여 권이 남아있다.

국내에는 성암고서박물관과 호림박물관에 각각 100여 권이 있고 국립중앙박물관, 리움미술관, 삼성출판박물관 등 여러 곳에 100여 권 이상이 소장되어 있다. 현존하는 2800여 권은 초조대장경 전체를 6000여 권으로 봤을 때 반 정도가 남아있는 것으로 보인다.

훈몽자회(訓蒙字會)

훈몽자회는 조선 중종 때 최세진이 어린이들의 한자 학습을 위해서 지은 책이다. ㄱ, ㄴ, ㄷ 의 순서가 오늘날과 같고, 기역, 니은 디귿 등의 한글 자모의 이름 등이 소개되는가 하면 한자 3,360자를 한글로 기록하여 놓아 당시의 표기 법 연구에 더할 나위 없이 귀중한 문헌이다

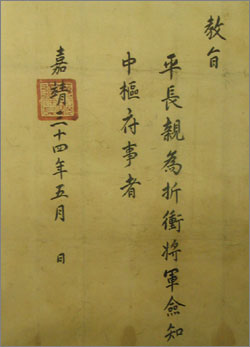

고신(교지 敎旨)

일본인 평창진이 조선의 왕에게 관직을 받았다는 증서.

평장친 교지 평송차 교지

우리나라에서 많이 보던 문서가 아닌가?

임금이 신하에게 관직을 부여할 때 내리는 교지.

조선 왕실이 대마도의 수직왜인(受職倭人)에게 벼슬을 내리면서 준 임명장(사령장)이다.

대마도인에게 조선의 관직을 하사한 것이다. 이것이야말로 대마도가 조선의 정치체제에 편입돼 있었음을 보여주는 명백한 증거가 아닌가.

그동안 대마도가 정치적으로 조선에 예속되었다는 증거로 자주 원용되고 이곳을 찾은 많은 한국관광객의 각별한 관심을 보였던 것이 그들에겐 몹시 불편했던지 지금은 떼버리고 전시하지 않는다.

대마역사자료관의 토기들

왼쪽부터 차례로 용기문토기. 아고식토기. 종기식토기

무문토기. 유리구슬. 야요이식토기

표서예방매일기(表書禮方每日記)

府中(現 이즈하라의 옛이름)의 대화재에 대한 기록

1732년 3월 그믐날 이즈하라에 대화재가 발생하여 시 전체가 불길에 휩싸이고 거의 모든 건물이 불탄다. 이 때에 대한 상황을 자세히 기록해 놓은 것이다

이즈하라 골목길을 다니다보면 성벽처럼 축성한 돌담을 많이 볼 수 있는데 이것은 대 화재 이후 불이 나더라도 옆으로 번지는 것을 막기위해 쌓은 방화벽이다

방화벽이다.1844년에 축성을 하였다는 글이 새겨져 있다

소우(宗)씨 가문 문고 사료

이 자료관 2층에 보관된 쓰시마번 번정기록(에도시대 초기부터 메이지 초기까지의 시기동안 기록된 일기) 이다

당시 대마도는 나가사키와 함께 일종의 경제특구로서 예외적인 인정을 받았는데, 그러한 예외적 특혜를 누리는 대신에 반드시 일기를 기록해야 하는 의무가 있었다고 한다

따라서 이 때 작성된 이 문서들 속에는 조사해도 당시 조일관계나 위상 등 상당히 많은 부분들이 적혀있다

조일 관계에서 대단히 민감한 부분들이 많아 일본 측은 이를 외부로 공개하지 않고 통제하고 있다.

단편적으로 열람을 하고 나온 일본 학자들의 말을 들으면 우리로서는 매우 흥미진진한 (일본으로서는 깊이 감추고 싶은) 내용들이 많은 모양이다.

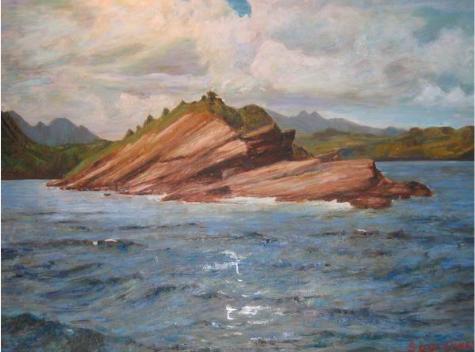

덕혜옹주의 남편 소 다케유키(종무지宗武志)의 그림으로 아소만을 배경으로 그렸다고 한다

대마역사민속자료관을 들어서면 입구의 바로 오른쪽 벽에 결려 있다

역사 자료관에 들어서면 큰 종이 놓여있다. 니이(仁位)에 있는 세이겐지(淸玄寺)에서 가져온 조선종이라고 설명을 하는데 내 눈에는 아무래도 조선종이 아닌 것 같다. 종의 몸통에 있는 비천상 비슷한 무늬를 제외하면 일본종이 가진 특색을 모두 갖추고 있다 .

유두가 16개라던지 쌍용두라던지 이런 건 일본종의 특징인데........

성덕대왕신종(에밀레종)의 윗부분 음관

팜플랫엔 매주 월요일과 연말 12월28일부터 1월5일까지는 휴관이라고 적혀있다.

그런데 우리가 간 날도 월요일인데 관람을 하였다

조선국통신사지비(朝鮮國通信使之碑)

선조40년(1607) 여우길(呂祐吉)을 정사(正使)로 한 사행단(使行?) 467명을 시작으로 1697~1811(210년)동안 12회에 걸쳐 일본을 방문한 조선 통신사를 기리며 양국의 선린우호관계를 교훈삼아 21세기의 한일관계를 유지하고자 하는 의도에서 세운 비석이다.

조선통신사 일행은 조선정부의 최고 관료와 학자, 문화인을 비롯하여 화려한 악대,무인, 통역관 등 300~500명 정도의 인원이었으며 조선의 앞선 문화로 인해 일본인들에겐 하나의 "문화적 충격" 을 가져다 주었고 당시 통신사 일행을 구경하기 위한 인파를 "누에"와 비교할 정도이니 그 광경을 짐작할만하다.

대마도번이 조선통신사 방문 전후 3년간의 행사 준비 및 행사에 사용되는 돈이 100만냥(약 5580억)이나 되었다고 한다

통신사 일행이 묶었던 숙소에는 수많은 일본의 학자들과 문인들이 조선의 학문과 문화를 배우기 위하여 모여들었고 우리 조선통신사를 모티브로 한 가라코오도리와 후시미,이즈모 등의 인형들도 만들어졌다고 한다.

시내 곳곳에 조선통신사와 관계되는 그림들이 있는데

통신사들이 배를 타고 대마도로 오는 모습을 나타낸 것이다

이것은 이즈하라 시내 를 관통하는 작은 개울가의 옆벽에 타일을 이용하여 그려놓은 그림이다.

또 다른 벽면그림, 통신사의 총괄책임사인 정사(正使)의 행렬도이다.

갓을 쓴 우리나라의 무관은 장화같은 신발을 신고 있는데 비해

일본인들은 '게다 '를 신고 있다

여기에서 통신사와 관계되는 부분을 간단히 집고 넘어가자

通信使(통신사)란1697~1811(210년)까지12회에 거쳐 일본을 방문한 조선정부 사절단이다.

1598년8월18일 임진왜란의 원흉 히데요시가 죽고 그의 어린아들 히데요리가 뒤를 있으니 일본(왜)은 퇴각을 결정한다.

전쟁의 길목에서 시달리던 대마도주 종의지(宗義智)는 그의 장인인 고니시 유키나가(小西行長)의

도움으로 일본의 퇴각에 맞추어 조선에 사자(使者)를 보내 강화에 나선다.

대마도주로서는 전쟁으로 인한 피해를 복구하기 위해 과거처럼 조선과의 관계로 돌아가려 하였다.

그러나 조선은 명나라의 반대로 미온적인 태도를 보이다가. 피로인(왜란때 일본으로 끌려간 사람들)중 귀국한 사람들의 보고서(간양록)을 보고서 강화를 시작하려 하였고

이즈음 일본에서는 도쿠가와 이에야쓰가 히데요리가 있는 오사카성을 점령하고 일본의 유명한 도쿠가와 막부 시대를 연다.

대마도주는 이때를 노려 강화 조약을 맺지 않으면 도쿠가와 이에야쓰가 다시 군사를 움직일것이라며 조선과의 국교회복(무역 교역)을 위해 최선을 다한다

조선에서는 사명당 (송운대사,유정이라고도함)을 탐적사로일본에 파견한다. 사명대사는 이에야쓰를 만나보고 이에야쓰는 왜란에 관여하지 않은 사람이고 조선과 통화(通化)를 원한다는것을 확인하고 드디어 1697년 통신사를 파견하기에 이른다

임진왜란 이후 대마도는 우리나라와 국교회복을 위해 최선을 다했는데, 그 결과 도쿠가와 막부 260년간 12차례에 걸쳐 통신사들이 일본을 방문했다고 하며, 처음에는 막부 장군의 장군직 계승 등을 축하하기 위한 사절단의 임무였으나 차츰 국서교환 등의 임무가 주어지는 등 외교적 활동을 넓혀갔다고 한다.

이러한 통신사 제도는 1811년 일본측의 역지빙례 정책(易地聘禮 : 외국의 사신을 본국 중심부로 들이지 않고 그 나라와의 접경지대에서 예를 다함)에 의하여 우리 통신사는 대마도에 묶게 된다.

이 때 조선통신사를 맞이하기 위하여 일본 본토에서 대마도로 이동한 고관들이 묵었던 임시 주택을 마련하게 되는데 모두 13곳이었다

시내 곳곳에 '조선통신사막부접우지(朝鮮通信使幕府接遇地)'라는 작은 비석들이 서 있다

마지막 통신사가 역지빙례(易地聘禮)에 의하여 본토에 입국하지 않고 대마도에 머물 때 ‘조선통신사와 막부가 머물렀던 곳’이라는 표시이다

이즈하라 경찰서 앞에 있는 막부접우지

이즈하라우체국 앞의 막부접우지

덕혜옹주봉축기념비 앞에 있는 막부접우지.

막부접우지 표식 패말 뒤로 멀리 아리야케산이 보인다. 시라타케와 함께 우리나라 사람들이 등산을 많이 하는 산이다.

일본사람들은 거의 등산을 하지 않으므로 등산로에서 일본인을 만나는 경우는 거의 없다고 한다.

바로 앞 흰 건물이 이즈하라의 체육관건물로 제법 넓은 운동장도 있다. 체육관 뒷편 산 왼쪽기슭에 만송원이 있다.

(조선통신사에 대한 내용은 이 글 끝부분에)

고려문(高麗門)

고려문으로 가는 길이다. 고려문을 지나면 조선통신사비.성신지교린비가 있고 대마역사민족자료관이 함께 있다. 옛날에는 향토자료관도 같이 있었으나 지금은 폐관이 되고 빈 건물만 남아있다

길 오른쪽의 높은 석벽이 청수산성의 성벽이다

고려문이다. 앞의 작은 돌에 고려문이라고 새겨져 있다

지금의 대마호텔 옆에 있는 지(池:지)신사위치에 대마도주 관아가 있었는데 쯔쯔지방에 살고 있던 종(宗-소우)씨형제가 도주자리를 찬탈하기 위하여 관아에 불을 질렀다.

잠자던 도주가 혼비백산하여 이곳 산등성이로 도망쳐와서 <도주 관아>를 건축하고 20대까지 이곳에서 도주생활을 했던 곳이다

이즈하라의 번영을 누릴 수 있는 기틀을 마련한 제21대 도주 소 요시자네가 사지키바라성(금석성金石城)을 만들고 정문 즉 영은문으로 만든 문이다.

사지키바라성 앞에 세우고 <고려문>이라고 이름 붙인 것은 매우 흥미로운데 <조선통신사>를 맞이할 때 이 문을 통과했기 때문에 <조선통신사 맞이문>이라고도 한다. 화재로 소실 된 것을 재건축 하였다

현재의 고려문은 원래 대마도 도주가 머물던 사지끼바라 성에 있던 것으로 화재로 소실된 것을 재건축 하였으며 그러다가 1987년 태풍의 피해를 받아 무너진 부재를 수습하여 이곳에 옮겨 복원한 것이다.

고려문이란 이름은 에도시대에 일본을 방문한 통신사 행렬을 맞이하기 위해서 만들어졌기 때문에 붙은 명칭이다.

옆에서 본 고려문

뒷쪽 왼편에 보이는 건물이 옛향토관 건물이다

고려문 지붕의 옆면을 장식한 박공

미네마치역사민속자료관

미네<三根>의 사가(佐賀)는 초기 <대마도주의 관아>가 있었던 곳이다. 이곳의 고분과 패총에서 발굴되는 유물은 거의 우리나라 고대유물과 똑같다.

미네쵸에는 약 3천년전부터 근세에 이르기까지 중요한 유적 들이 곳곳에 산재해 있어 그 시대의 문화유산들을 엿볼 수 있는 자료들이 많이 남아있으며 또한 한국으로부터의 문화 전래 상황을 한눈에 볼 수 있다

미네역사민속자료관에는 우리나라의 선사시대 유물과 같은 즐문토기, 무문토기, 청동기 등이 많이 소장되어 있으며 미네마찌 내에서 발굴된 유물들만을 수집, 전시하고 있으므로 대마도 사람들의 생활상을 그대로 느낄 수 있다.

이 미네 역사자료관이 중요한 이유는 미네마찌가 대마도 전체에 걸쳐 가장 많은 유물이 발굴된 지역이며, 또 그 대부분이 신라-가야계 유물로 우리나라와 밀접한 관계를 갖고 있는 지역이기 때문이다.

제1,제2전시실이 있는데 음성가이드로 안내한다

※ 사진촬영이 금지되어 있으므로 입구에서 카메라를 맡기고 들어가야 한다.

입구에 비치된 안내팜플랫을 꼭 챙기자.

(팜플랫의 작은 사진을 촬영한 것이므로 사진이 뚜렷하지 못하다)

전시실 내부

출토품

사가패총 출토품

사가패총은 미네마치의 동해안 사가에 있다. 죠온 중기에서 후기의 유적으로 주거지, 인골, 다량의 석기, 토기가 출토되었다.

흑요암은 사가현의 고시다케산,토기는 구마노토현의아타카식토기, 골각기는 수렵용 사슴피리,결합식 낚시바늘 회전식 이두작살등이 출토되었다

죠온시대부터쯔시마에서는해상교역이 활발하였음을 알려주는 유물이다.

이곳 미네마치에는 '사가패총'을 비롯하여 '고쇼지마 유적' '시이노우라 유적, '미네유적' '에비스산 유적' '가야노키 유적' 등 수많은 유적발굴지가 있으며 소선월, 매림사, 원통사. 대선월을 비롯하여 에보시다케전망대, 와타즈미신사, 해신신사 등 많은 유적을 지닌 곳이다.

********************************************************************************

조선통신사(朝鮮通信使)

조선 조정에서 일본에 파견한 통신사 행사는 일단 대마번의 전담 업무이었다.

조선통신사는 출발에 즈음하여 정사, 부사와 종사관 3사신은 서울(한성부) 창덕궁에서 국왕을 알현하며 이때 국왕이 직접 국서를 전교한다.

총 500명에 가까운 통신사 일행은 서울을 떠나 육로로 부산에서 재집결하여 출항을 기다린다. 부산에서는 도쿠가와 장군이나 세자 등에게 조선국왕이 보내는 예물을 비롯해, 막부의 로오쥬(老中)와 기항, 기숙지의 다이묘(大名)나 사찰 등에 증정할 선물을 준비하여 3척의 화물선(복선 卜船)에 싣는다.

사절단은 마찬가지로 3척의 기선(騎船)이라 불리는 배에 오르는데, 정사선(正使船)은 길이 약 40미터, 약 150명이 타는 큰 배이다.

이윽고 길일(吉日)을 골라 해신(海神)에게 항해의 안전을 비는 기풍제(祈風祭)를 올린다. 그 장소는 연가대(永嘉台 부산 자성대 소재)이며, 여기는 17세기 초에 부산만의 가장 깊숙한 장소에 준설하였는데, 토사로 쌓아 대지(台地)를 만들어 항구의 기능을 부여하였다.

모두 6척의 선단과 대마로부터 온 출영선 수척이 순풍을 기다려 모든 선박이 같은 뱃길을 따라 대마도로 향한다.

부산과 대마도 사이는 가장 가까운 곳이 약 50킬로, 순풍으로 파도가 잔잔한 날은 쾌적한 뱃길을 즐길 수 있지만, 그 때는 기상 정보가 충분치 않았던 시대라 어려운 항해를 피할 수 없었다. 가끔은 선체가 손상되거나 배 멀미로 고통 받는 사람들이 속출했다.

선단은 일단 대마도 최북단, 사스나우라(佐須那浦) 또는 와니우라(鰐浦)에 도착한다. 거기서부터 선단은 대마번이 보낸 뱃길 안내선의 보호를 받으며 시계 바늘 방향으로 섬의 작은 포구 서너 곳을 둘렀다가 드디어 번의 초카마치(城下町)인 후츄(府中= 현재의 이즈하라)에 도착한다.

이즈하라에서는 대마번주와 이테이안의 장로 두 사람이 탄 배가 항구 밖까지 출영하여, 배에서 최초의 인사를 주고받는다.

통신사 일행은 이즈하라에서 적어도 10일간, 긴 경우는 3주간을 머물게 된다. 배를 보수하거나 식량 등을 조달하고 게다가 바람까지 기다려야 하기 때문이다.

체류하는 동안에는 대마번주의 초청향연이 있다. 또한 이테이안의 석학 승려와도 여기서 만나게 되는데, 그들과의 시문 화답이나 필담 교환으로 3사신 등 일행의 마음을 위로한다.

1711년과 1719년의 통신사는 대마번이 아메노모리 호오슈와 마츠우라 카수미누마(松浦霞沼) 두 사람의 뛰어난 학자를 진문관(眞文官)으로 등용하여, 그들과의 교류가 이즈하라에 체재할 때부터 시작되었다.

이즈하라는 3면이 산과 언덕으로 둘러싸인 작은 마을로, 번주의 거관(居館)을 비롯해 우마마와리(馬廻り)라 불리는 상급 번사(藩仕)의 저택이나 사찰이 마을의 주요한 장소를 차지하고 있었다. 3사신의 숙사는 때에 따라 특별히 설치된 관사이거나 류효인(流芳院), 케이운인(慶雲院), 다이헤이지(太平寺) 등의 큰 사원으로 정해졌다.

1811년의 마지막 통신사는 이즈하라에서 국서를 전하는 빙례를 행하게 된다.

쌍방의 경비 절감이 주된 이유였다. 에도로부터 장군을 대리하여 상사 오가사와라 타다카타(小笠原忠固), 부사 와키사카 야스타다(脇坂安董), 그리고 하야시다이가쿠노카미(林大學頭) 등이 대마에 와서 328명의 통신사 일행을 맞았다.

역지빙례(易地聘禮)라 불린 이 의식을 위해 통신사 일행이나 에도로부터의 빈객이 한꺼번에 쇄도하기 때문에 객관의 신개축, 도로나 항구의 수리 및 기타 비용 등 대략 12만 량의 자금이 투입되었다고 한다. 좁고 작은 이즈하라 마을이 이 한때만은 통신사 붐으로 들끓었다.

대마를 출발한 통신사선단은 다시 해협을 건너 이키섬에 도착한다.

이 사이의 항로도 강풍이 자주 부는 험난한 해역이어서 통신사가 탄 배도 자주 선체가 손상되었다.

그다음으로는 이키로부터 동쪽으로 향해 하카타(博多)만을 오른쪽으로 바라보면서 아이노시마(相島, 藍島)에 도착한다.

후쿠오카번의 영지로, 주위가 약 6킬로미터인 이 섬은 큐슈 본토에서 약간 떨어져 있지만 초생달 모양의 양항이 있었기 때문에 통신사선단의 기항지로 정해졌다.

이어 선단은 시모노세키(下關)를 거쳐 세토나이카이(瀨戶內海)를 항해하면서 여러 곳을 둘러 약 2개월의 긴 항해 끝에 오사카에 이른다. 여기서부터는 통신사 전용 선단을 정선시키고 육로로 교도와 비와코(琵琶湖)를 지나, 나고야, 시즈오카, 하코네 등 나카센토(中線道)를 따라 에도로 갔던 것이다.

통신사 일행은 약 500명이며, 그 밖에 대마번주와 관리들, 이테이안의 두 장로와 그 종자(從者) 등 수백 명이 수행하여 무릇 천 수백 사람들이 한 무리를 이루어 에도까지 몰려갔기 때문에 중간 가착지에서나 에도에서의 혼잡함은 상상을 초월 했다.

300~400년이 지난 오늘 날, 조선통신사 행사는 2002 월드컵 한일 공동주최 이후 양국 간의 새로운 문화교류 행사로 부상하여 해마다 꾸준히 확산되는 추세에 있다.

우리나라에서도 부산광역시가 막대한 예산을 들여 2003년부터 통신사 관련 다양한 문화행사를 매년 개최한다. 서울 창덕궁에서 통신사 일행의 출발에 즈음하여 국왕이 직접 국서를 전교하는 행사의 재현, 부산까지 가는 도중 묵었던 청주, 경주, 밀양 등 연고지에서의 행렬재현이 벌어지고 있다.

부산에서는 행렬재현 뿐 아니라 연가대의 해신제 등 각종 부대행사까지 곁들인 다채로운 축제로 승화되고 있다.